人生の終盤を迎えるにあたり、「財産を子どもたちにどう遺すか」という課題は、多くの人にとって避けて通れないテーマです。

特に、生前に財産を分け与える「生前贈与」と、亡くなったあとに遺産を分ける「相続」には、それぞれ異なる税金が発生するため、しっかりと理解しておくことが大切です。

どちらを選ぶべきかは、家族構成や財産の種類、将来のライフプランによって異なります。

本記事では、相続税と贈与税の基本から、両者の比較、節税のポイントまでをわかりやすく解説します。

相続税とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ人(相続人や受遺者)に対して課せられる税金です。

課税の対象となる財産には、不動産や預貯金、株式などさまざまなものが含まれます。

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があり、遅れると延滞税や加算税が課せられる可能性もあるため注意が必要です。

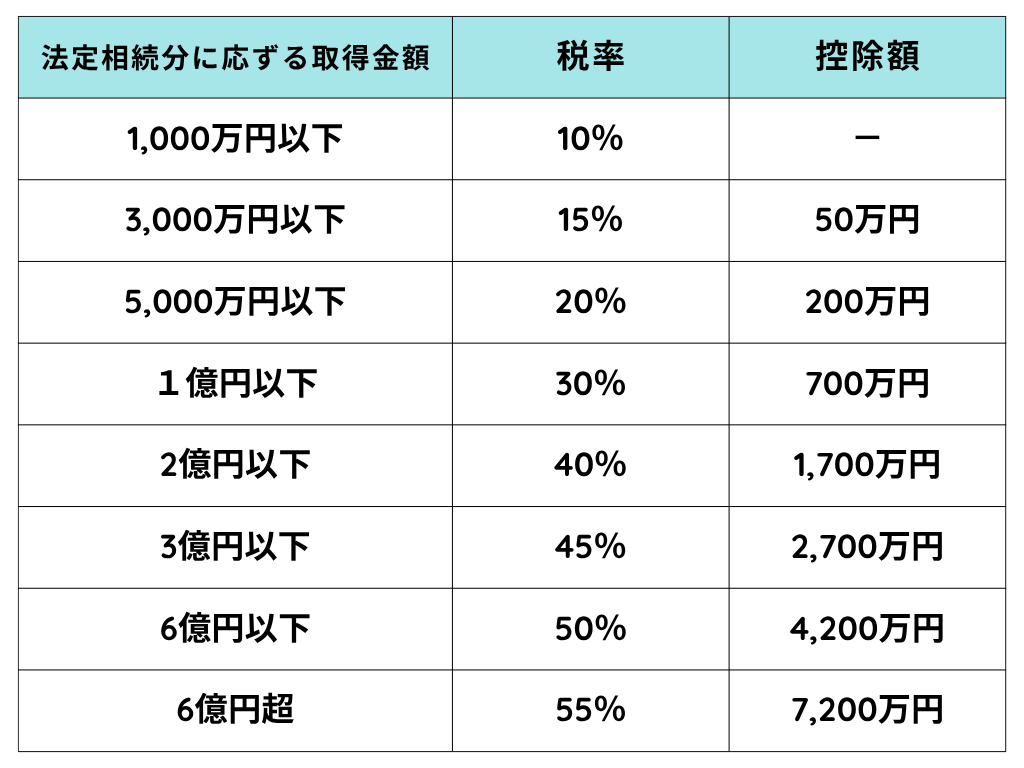

相続税の税率・控除額

相続税は、取得した財産額に応じて10%〜55%の累進課税が適用されます。

また、基礎控除や特例控除があるため、必ずしもすべての相続に対して課税されるわけではありません。

相続税の非課税枠

相続税には「基礎控除」という制度があり、これによって一定額までは非課税となります。

計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となり、遺産総額がこれ以下であれば相続税は発生しません。

相続税の特例

相続税には、相続人の負担を軽減するための各種特例があります。

小規模宅地等の特例

自宅や事業に使用していた土地については、一定要件を満たすと評価額が最大80%減額されます。

参照:国税庁No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

配偶者の税額軽減

配偶者が取得する遺産は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い方まで非課税です。

贈与税額控除

生前に贈与税を支払っていた場合は、相続税からその分が控除されます。

参照:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

その他の特例

未成年者や障害者の控除、相次相続控除(短期間に相続が重なる場合)などがあります。

贈与税とは

贈与税とは、生きている人(贈与者)から財産をもらった人(受贈者)に対してかかる税金です。

相続税とは異なり、「契約に基づいて財産をあげる・もらう」ことが課税の要因になります。

贈与税の税率・控除額

贈与税も累進課税となっており、金額に応じて10%~55%の税率が適用されます。

受け取る金額が大きいほど税率は高くなります。

贈与税の非課税枠

毎年1月1日〜12月31日までの間に、個人から贈与された金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

これを「暦年贈与」と呼び、相続税対策として多く活用されています。

ただし、2024年以降は贈与に関する制度の見直しが進んでおり、相続発生前7年以内の贈与も相続税の対象となるようになる予定があるため、注意が必要です。

相続税と贈与税の比較

両者の税金の差を、具体的なシミュレーションで比べてみましょう。

比較シミュレーション

父親の財産1億円を、母親なし・子ども2人が受け取る場合

相続税の場合

基礎控除 = 3,000万円 +(600万円×2)= 4,200万円

課税対象額 = 1億円 − 4,200万円 = 5,800万円

子ども1人あたりの相続分 = 2,900万円

税額 =(2,900万円×15%)− 50万円= 385万円

2人合計:770万円

贈与税の場合

1人に5,000万円ずつ生前贈与を行ったと仮定すると、

課税額=(5,000万円 − 110万円)×55% − 640万円= 約2,050万円

2人合計:4,099万円

結果として、相続税(770万円)に比べて贈与税(4,099万円)は約5倍以上の負担となります。

生前贈与をした方が節税になるケース

長期的に計画的な贈与を行えば、相続税の節税に繋がります。

節税になるケース例

父親が20年間、毎年100万円を子ども2人に贈与した場合

贈与総額 = 100万円×20年×2人=4,000万円

相続発生時の残財産 = 1億円 − 4,000万円 = 6,000万円

基礎控除後の課税対象額=6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円

子ども1人あたりの取得額=900万円

税額=900万円×10%=90万円

2人合計:180万円

結果として、先ほどのシミュレーションで算出したとおり、相続税(770万円)に比べて贈与税(4,099万円)は、約5倍以上の負担となります。

コツコツとした生前贈与は、将来の大きな節税につながる有効な方法です。

しっかりと試算して比較しよう

生前贈与と相続、どちらが得かは、それぞれのご家庭の状況によって変わります。

大切なのは、「何も準備をしないまま相続を迎えると、思った以上に税金がかかってしまうかも」ということを知っておくことです。

もし相続税がかかりそうな場合は、なるべく早い段階で生前贈与を検討したり、信頼できる専門家に相談したりするのがおすすめです。

贈与と相続、どちらか一方だけで考えるのではなく、両方を上手に組み合わせることで、将来の負担をぐっと軽くできることもあります。

家族みんなが納得できるかたちで、大切な財産を次の世代に引き継ぐためにも、早めの準備と情報収集を心がけていきましょう。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

コメント